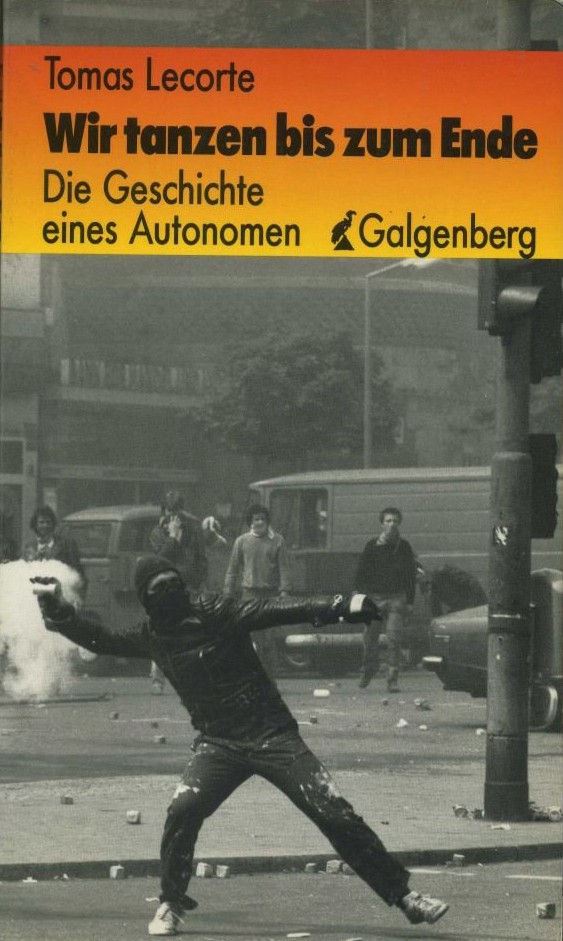

Tomas Lecorte

Wir tanzen bis zum Ende

Galgenberg-Verlag, 25 DM

Michael Wildenhain

Die kalte Haut der Stadt

Rotbuch-Verlag, 48 DM

Gigantische Schlachtengemälde; seitenweises Philosophieren über fliegende Steine; die bestätigend zitierte berühmte „Sekunde der Freiheit“ (S.95) zwischen Wurf und Auftreffen – das war damals schon falsch und ist es heute nicht minder. Ewiges Räsonieren über die Gewaltfrage, die üblichen Plattheiten über die RAF („da sind die doch wirklich etwas abgedriftet“, S. 132). Leben als eine Abfolge von Steinwürfen und Anschlägen. Die Stadt als eine Ansammlung von anzugreifenden Objekten („Und wenn wir erst aus dem Knast kommen würden, in etlichen Jahren, würde es sicher massenhaft neue reizvolle Objekte gehen, um die wir uns kümmern konnten“, S. 151). So bleibt die Geschichte dürftig, geradezu glatt. Die Politisierung vom gewaltfreien Linken zur ersten Straßenschlacht während der Hausbesetzerbewegung in Berlin. Das Befreiende der Gewalt. Fraenkelufer – Haig-Besuch – Reagan-Besuch: Die wichtigsten Schlachtendaten werden abgehandelt. Erste Knasterfahrungen, aus denen der Protagonist offensichtlich unbeschadet hervorgeht, dann der Niedergang der Bewegung und Übergang zur Anschlagstaktik. 3 Straßenschlachten und auch 3 Anschläge. Zum Schluß sitzt der Autonome wegen des letzten Anschlags im Knast und denkt über sein Leben nach: im Prinzip alles richtig gemacht, nur Schweine zu stark und Normal0s zu schlapp und angepaßt.

Schlechte Literatur beginnt dort, wo Literatur zu Agit-prop- Zwecken mißbraucht wird. Agit-prop ist dort, wo nicht mehr differenzierete Charaktäre gezeichnet werden, weil die Wahrheit einfach ist, denn es gibt nur eine. Das Problem besteht dann nur noch darin, sie zu erkennen – und vorallem darin, daß meistens zu viele andere sie nicht erkennen wollen.

Nun ist es mir ja seit einiger Zeit ein besonderes Anliegen, nachzuweisen, daß die Autonomen mit realsozialistischen Denkmustern mehr gemein haben als sie wahrhaben wollen. Allgemein wird ja angenommen, daß es genüge, die Macht in allen ihren Ausformungen angreifen zu wollen, um mit Stalin und ähnlichen Halunken nichts zu tun zu haben. Ein manichäisches Weltbild, also eines, wo das Gute gegen das Böse kämpft, teilt Lecorte aber mit Honecker. Beide sind Dogmatiker tiefsten Herzens.

Das Problem liegt also weniger darin, daß Lecorte nicht schreiben könnte, als in seinem Denken. Dogmatiker können keine gute Literatur schreiben. Der Bekehrungsroman hat auch in der Linken genug Tradition, als daß noch mehr Exemplare hinzugefügt werden müßten. Erst neulich ist mir aus einem Regal zufällig Gudrun Pausewangs „Etwas läßt sich doch bewirken“ entgegengefallen. Dieselbe Zeit, dasselbe Anliegen, derselbe Stil. Nur geht es diesmal um die Friedensbewegung statt um clie Autonomen und statt ewiger Monologe um die Notwendigkeit von Gewalt wird der Held dort zum Gewaltfreien bekehrt. Schließlich geht er glücklich in der Gemeinschaft der Friedfertigen auf.

Auch Lecorte schreibt nichts über grundlegende Konflikte in der Welt der Autonomen. Doch, doch, natürlich ist nicht alles glatt: Boris z.B. „rauchte vor dem Frühstück, und das mochte ich nicht so gern“ (S. 74). Ach ja, und potentielle Vergewaltiger sind wir Männer ja auch irgendwie: ,,Und denk vor allein nicht an diese kleine schmutzige Tür in dir selbst. durch die deine eigene Faszination bei diesen Vorstellungen in dein Bewußtsein eindringt. Vergiß diese Ahnung von Geilheit bei Gewalt und Unterwerfung, bei Krieg, Sieg und Niederlage, eine Ahnung, die dich dem Feind naherbringt, jedem Feind, der ein Mann ist, denn sie vereint euch als Männer“(S. 20/21).

Aber sonst war heile Welt in Kreuzberg, „so konnte es noch lange weitergehen“ (S. 76). Nur eben „schade, daß so viele das nicht bemerkten und immer weiter, weiter mußte“'. (5. 76). Überhaupt, es gibt zwar Aussteiger und Resignierte, warum weiß man nicht so genau, korrumpiert oder verzweifelt über den übermächtigen Feind vielleicht. An der schönen heilen Welt der eigenen Szene kann das nicht liegen: „Von Carmen hatte ich einiges gelernt. obwohl sie kaum älter war als ich. Früher war ihr Vorsprung größer gewesen. Da war sie noch eine Macherin gewesen, das hatte nachgelassen“ (S. 88). Diskussionen sind eh störend, statt die nächste Bank anzuzünden wird unnütze Zeit vergeudet: „Aber die Zeiten waren eben andere, heute rannten die Leute nicht von selbst los, wenn sie sich für etwas interessierten, sondern sie mußten begeistert werden; oder aber sie setzten sich in kleinen Zirkeln zusammen, die wichtig daherredeten, aus den Gedanken der Menschen verschwanden und sich irgendwann in Wohl- oder Mißgefallen auflösten''(S. 65).

Folgerichtig ist dann auch der Vorwurf einiger Autonomer Lecortes Buch sei „zu inhaltlich, es werde zu viel diskutiert und gelabert“ (S. 27, interim 210). Das ist einerseits konsequent, denn natürlich hätte Lecorte in der Zeit des Buchschreibens Bankscheiben einwerfen, Polizisten bewerfen oder Gebäude abfackeln können. Das schlechte Gewissen, ein Buch zu schreiben, verläßt ja auch Geronimo, unseren anderen Kreuzberger Szeneschreiber, nicht, und er entschuldigt sich wiederholt dafür, theoretische Ausführungen zu machen. Andererseits ist diese Kritik an Lecorte natürlich etwas pomadig, denn die Szene braucht ja neues Frischfleisch. Und dieses kommt eben nach Berlin, wenn man den Mythos vom glücklichen Dorf Kreuzberg in die westdeutschen Dörfer hinausposaunt. Gegenüber Posemuckel ist Kreuzberg allemal befreiend.

Die andere Kritik an Lecorte ist, wie er im Interview meint, daß er nicht analytisch genug wäre. Wenn ich mich so bezüglich der Erwartungen an die verschiedensten Ansätze umsehe, wie z.B. die RAF-Selbstkritik, dann sitzen viele mit verzweifelten Gesichtern herum, jammern Wir wissen ja nichts mehr und warten darauf, daß ihnen nun gesagt wird, wie es weitergeht. Dieses Wir wissen ja nichts mehr scheint mir Folge der von Lecorte propagierten Politik zu sein. Politik von der Ebene komplexer gesellschaftlicher Prozesse auf den Nenner Habt weg den Scheiß heruntergebracht, fördert nicht eben das Denken über Strategien. Hinzu kommt die – von Lecorte unterschlagene – Uniformität autonomen Denkens, weil nur der/die durchkommt, wer/welche sich den gesetzten Normen anzupassen versteht. Sowas sondert die kritischen Köpfe, die für Krisensituationen gebraucht werden, aus. Dann sitzt man/frau eben mit gläubigen Gesichtern rum, und wartet darauf, daß die vermeintlichen Szene- Vordenkerinnen sagen, wo es langzugehen hat. Und wenn diese sagen, daß sie auch keine Patentrezepte hätten, sondern eine neue Linke erst in einem gemeinsamen Diskussions- und Praxisprozeß aufgebaut werden könnte, wendet man/frau sich enttäuscht ab.

Nein, man muß kein analytisches Buch über die Autonomen schreiben. Ein literarisches tut es auch. Eines, in dem sich Stärken wie Schwächen der Bewegung in den Individuen wiederspiegeln. In dem sich Aufbruch und Befreiung ebenso wie Katzenjammer und persönliches Verzweifeln finden. Auf Rechtfertigungsliteratur können wir verzichten.

Wie sagt doch Lecorte in besagtem Interview? „Die Kritik an dem Titelphoto ist ja, daß es bestimmte gesellschaftliche Klischees reproduziert (Autonome = Krawall). Leider ist es tatsächlich so, daß wir sehr vielen Menschen nichts anderes vermitteln. Daran sind sicher nicht nur wir selbst schuld. Aber auf jeden Fall ist das Klischee nicht nur ein Gespenst der Medien, sondern wirklich in den Köpfen drin“ (S. 28/29, interim 210). Nein, das Titelbild paßt zum Buch, und Lecorte hat das Klischee im eigenen Kopf drin. Gründe und sogenannte Inhalte werden draufgepfropft, vorherrschend bleibt: Gewalt befreit und ist berechtigt. Und nicht nur das: Sie verbessert sogar das Aussehen: „Ich träumte von Isa, wie sie mit den anderen am Zaun stand, emporkletterte, schöner wurde durch das, was sie da tat (=den Anschlag, (I.V.)“ (S. 169). Autonome – die zarte Pflege für die Haut um 20?

„VOLLVERSAMMLUNG IM DRUGSTORE. Die Erste: ein Erfolg. Die Propagandashow des Yankeepräsidenten nachhaltig gestört. Der Zweite: ein Erfolg. Unsere Inhalte machtvoll und entschieden in die Öffentlichkeit getragen. Die Dritte: ein Erfolg. Den Kessel durchbrochen. Gezeigt, daß wir da sind. Die Taktik der Bullen durchkreuzt. Die Vierte: ein Erfolg. Die Bilder der brennenden Wanne, die Bilder vom Winterfeldtplatz werden bleiben. Doro: Blödsinn. Gar nichts war auf dem Kolli machtvoll. Und der Winterfeldtplatz war von oben nicht mehr als ein Hinund-zurück. Alle auf einmal: nicht vom Dach aus zusehn, sondern auf der Straße kämpfen, das ist die einzige Perspektive, die in unseren Augen zählt.“ (Aus :Michael Wildenhain: Prinzenbad)

Nochmal: dieselbe Zeit, dieselbe Stadt, dieselben Ereignisse. Ein „50-DMSchinken für das Bücherregal von Altlinke“' (Lecorte im Interview)? Wildenhains dritter und umfassendster Szene-Roman ist immerhin schon seit über einem Jahr draußen und bei denen, die es beschreibt, fast unbeachtet geblieben. Sicher, die Sprache ist sperrig, arbeitet viel mit Collagen und Assoziationen. Notwendig für einen Verfremdungseffekt, aber vielleicht manchmal unnötige Spielerei. Die kalte Haut der Stadt hat stilistisch viel mit Christian Geisslers kamalatta gemeinsam -und der wurde meines Wissens ebensowenig gelesen, aber viel gekauft und war lobend in aller Munde. Irgendwie mußte 'man' kamalatta gelesen haben. kamalatta war zwar differenziert und stellte die Berechtigung verschiedener Politikformen nebeneinander, aber immerhin schrieb sich Geissler eine RAF herbei, die so sympathisch in Wirklichkeit nicht gewesen sein wird.

Wildenhain beschreibt die Kehrseite des 80er Aufbruchs: da ist wenig Befreiendes, viel Individualismus und vor allem der verinnerlichte Druck vermeintlich befreiender Politik. Auch während der als Highlights durch unsere Geschichtsschreibung geisternden Schlachten wie dem 1.Mai 1987 bleiben die Kämpferinnen Individualistinnen, bringen die Aktionen nicht zusammen. Dieses Alleinbleiben kontrastiert seltsam mit den immer wieder zitierten Parolen. „Zärtlich (kontinuierlich, anm. d.S.) und genau“ (S. 531), ist da nichts, es bleibt nur „The lonelyness of the long distance runner“ (S. 486).

„Entweder ... oder, dazwischen gibt es nichts“ (S. 565), das ist die Logik, die den meisten von ihnen das Genick bricht: Kai, der einen von der Polizei bei einer Aktion Gefangenen mit der Pistole befreit und daraufhin nach Frankreich flüchtet, dort alleine über die Runden kommt. Nach Jahren kehrt er fast vergessen nach Berlin zurück. Die Zeit ist schnellebig, keine/r denkt an die Helden von gestern, wenn neue Schlachten die Neuen erwarten. Das Personal der Szene hat gewechselt, nur die Parolen sind geblieben. So täuscht die äußere Kontinuität über die inneren Brüche hinweg.

Jochen, der nach einer besseren, anderen Szene sucht, sich von der bestehenden aber nicht lösen kann und sich dafür jedesmal härtere Schläge einhandelt: das eingeschlagene Auge auf der Rattay-Gedenkdemo, die Verhaftung wegen der illegalen Zeitung und zum guten Schluß bei einem Einbruch von Polizisten erschossen.

Zuvor scheitert Jochen beim Versuch, ein Buch über Euthanasie zu schreiben. Euthanasie, das ist sicher von der Szene vorgegebenes Modethema, wird für Jochen aber mehr und mehr zur Gelegenheit über den Sozialdarwinismus der Szene zu schreiben. Wildenhains bösartigste Stelle ist es, wenn er mit Jochens Szenekritik einen Abschnitt beendet („Und die, die keine Kraft mehr haben, verschwinden still und heimlich und werden nicht mehr gesehn“, S. 245) und den nächsten mit einem NS-Euthanasie-Zitat beginnt: „Wer sich nach Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Verstandes oder des Charakters außerstande zeigt, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen, ist gemeinschaftsfremd“ (S. 245). Darf man das? Wo bleibt das Positive? Ist es richtig, in einer Zeit des allgemeinen Katzenjammers und Absetzens von der Linken einen Roman zu schreiben, der nicht gleich das Neue, Positive mitliefert; der nicht einmal ausdrücklich sagt, daß es überhaupt richtig ist, linke Politik zu machen?

Sicher, im Grunde genommen ist Wildenhains Roman die Umkehrung von

Lecortes. Statt Alles-war-prima ein Alles-war-fatal. Mir erscheint Wildenhains Vorgehen aber legitimer. Zum einen sind die Szenegeschädigten eine Gruppe, über die sonst der Mantel des Schweigens gebreitet wird. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Zum anderen gibt es zwar eine Gruppe von älteren Autonomen, die sich persönlich zufriedenstellend zwischen WG, Kollektiv und Politgruppe und gelegentlich-mal-auf-ne-Demo-gehen eingerichtet haben. Diese Gruppe hat aber die vollautonomen Lebensprinzipien, deren Konsequenzen Wildenhain beschreibt, hinter sich gelassen.

Wir wollen alles und zwar sofort, diese Haltung auch als Anspruchsdenken gegeneinander formuliert, kann nicht gutgehen. Insofern beschreibt Wildenhain zwar nicht mehr das Befreiende des Aus- und Aufbruchs der 80/81-Bewegung, sondern nur den Endzustand. Dieser Endzustand ist aber die konsequent zu Ende gedachte Ideologie.

Was fehlt, ist zwar mindestens eine Analytik statt bloßer Beschreibung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sowas ohne erhobenen Zeigefinger zu schaffen ist. Lesbar ist der Roman sicher auch als Absage an den Kampf für eine andere Gesellschaft. Dafür ist aber das Interesse an Autonomen aber jetzt zu gering als auch die Romanform nicht verdaulich genug, um als Kronzeuge gegen die revolutionäre Linke zitiert zu werden. Vielleicht ist Die kalte Haut der Stadt ja nur für diejenigen interessant und verständlich, die die autonome Geschichte schmerzhaft als eigene erfahren haben. Das allein aber ist es wert: der Wiedererkennungseffekt des inneren Drucks zur Konformität unter der freundlichen Einladung zur Autonomie.