Digitalisierung kann die Arbeit durch den Einsatz von Robotern erleichtern, große Datenbanken machen individuellere Therapieverfahren möglich, Online-Angebote unterstützen uns dabei, gesund zu bleiben und die Digitalisierung von Akten im Krankenhaus verschafft einen besseren Überblick über Patient*innen. Doppelte Diagnostik lässt sich vermeiden und Patient*innen können sich selbst einen besseren Überblick über ihren aktuellen Gesundheitszustand verschaffen, indem sie ihre Gesundheitsdaten eigenständig erheben und verwalten.

«Digitalisierung ist also per se nichts Schlechtes. Es ist nur im Kapitalismus nicht einfach, ihre Vorteile zu nutzen, ohne schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.»

Digitalisierung ist also per se nichts Schlechtes. Es ist nur im Kapitalismus nicht einfach, ihre Vorteile zu nutzen, ohne schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Denn Prozesse, bei denen unsere Gesundheitsdaten erhoben werden, sind nicht nur für medizinisches Personal und Patient*innen interessant, sondern auch für so genannte ‹Überwachungskapitalist*innen›.

Der Überwachungskapitalismus

Überwachungskapitalismus (engl. Surveillance capitalism) ist ein Begriff, der von Shoshana Zuboff geprägt wurde. Sie ist Sozialpsychologin und Wissenschaftlerin an der Harvard Business School. In ihrem Buch Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus versucht sie ein Modell zu entwickeln, mit dem die ‹Datensammelwut› großer Unternehmen wie Google, Facebook und Co. erklärt werden kann. Sie schreibt, dass zum einen möglichst viele Daten gesammelt werden müssen, um aus den gesammelten Daten einen größtmöglichen Profit zu schlagen. Es sei den Überwachungskapitalist*innen also daran gelegen, beim Datensammeln in alle Bereiche unseres Lebens vorzudringen. Zum anderen müssten die Daten möglichst genau sein. Es gehe nämlich darum, anhand der gesammelten Daten Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten zu treffen, um zum Beispiel personalisierte Werbung schalten zu können. Je genauer und sensibler die gesammelten Daten, desto präziser die Vorhersagen, die daraus entwickelt werden können, und desto höher die Erträge, die damit erwirtschaftet werden können. Unsere Gesundheitsdaten erscheinen dabei besonders lukrativ.

Smartphone, Apps und Co.

Um an die Daten möglichst vieler Menschen zu kommen, entwickelte Google das Betriebssystem Android, welches im September 2019 weltweit auf 72,24 Prozent aller mobilen Geräte installiert war. Die Plattform von Android ist open-source, was es Entwickler*innen erleichtert, ihre Apps dort zu platzieren. Die meisten Nutzer*innen beziehen diese Apps aus dem Play-Store, der allein schon dafür in die Schlagzeilen geraten war, dass er bis 2018 ständig den Standort seiner Nutzer*innen checkte. Viele der Apps werden von kleinen Start-ups entwickelt, deren Branche sich häufig mit dem Pathos der Weltverbesserung schmückt. Bei der Gründung von Start-ups steht meist zunächst der praktische Nutzen ihrer Produkte im Vordergrund und nicht der Anreiz damit möglichst viel Geld zu verdienen. Die ethischen Aspekte gehen allerdings im Laufe der Entwicklung verloren. Ein Grund dafür ist, dass IT-Security sehr teuer ist. Ein weiterer Grund ist, dass Apps möglichst einfach und schnell zu bedienen sein sollen. Hinzu kommt, dass viele Apps, gerade jene, die besonders sensible Daten von uns sammeln, schnell von größeren Konzernen aufgekauft werden.

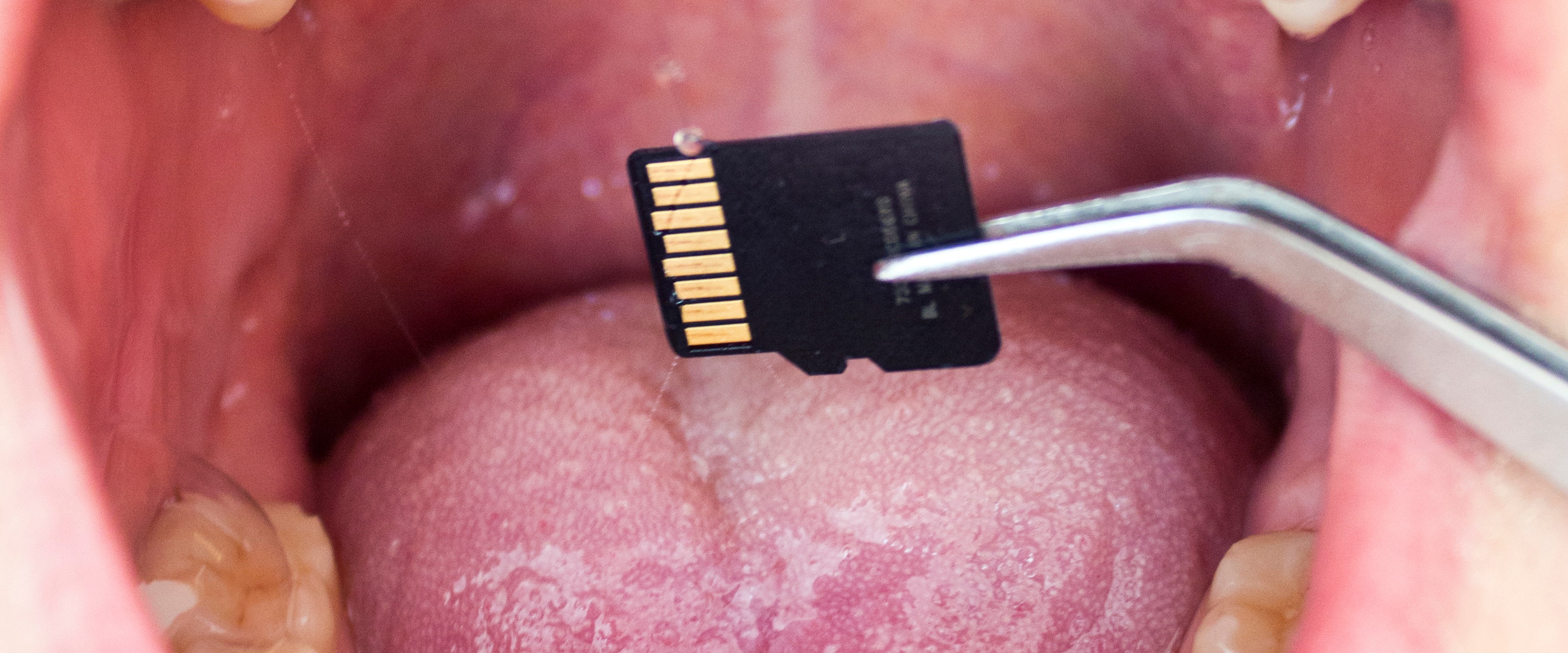

Zu den besonders sensiblen Daten gehören unter anderem unsere Gesundheitsdaten. Diese geben viele Menschen freiwillig preis, indem sie Fitness-Apps oder Ernährungsratgeber nutzen, ihre Vitalparameter vom Smartphone messen lassen und dazu vielleicht noch eine Wecker-App haben, die angeblich erkennt, in welcher Schlafphase sie uns am besten wecken sollte. Uns wird suggeriert, wir bräuchten diese Apps, um unser Leben zu optimieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Alle Apps müssen wir aus Stores beziehen. Mit dem Download werden oft auch weitere Dienste installiert, welche parallel im Hintergrund laufen und andere Daten sammeln. Um die Datenschutzrichtlinien der Apps zu lesen und zu hinterfragen, fehlt uns im Alltag einfach die Zeit. Wir bräuchten angeblich durchschnittlich 76 Arbeitstage, um alle Datenschutzrichtlinien zu lesen, die uns in einem Jahr begegnen.

Die «elektronische Patientenakte»

Mit dem Smartphone können wir nicht nur die von uns selbst erhobenen Gesundheitsdaten verwalten, sondern auch jene, die von Mediziner*innen erhoben wurden. Elektronische Gesundheitsakten sollen die Kommunikation zwischen Behandler*innen erleichtern und vermeiden, dass Untersuchungen mehrfach gemacht werden. Beim 35C3, dem Kongress des Chaos Computer Clubs, wurde 2018 gezeigt, wie unsicher unsere Gesundheitsdaten in den elektronischen Gesundheitsakten aufgehoben sind. Trotzdem wird derzeit in den Praxen von Ärzt*innen ein System etabliert, mit dem allen gesetzlich versicherten Menschen eine ‹elektronische Patientenakte› zur Verfügung gestellt werden soll. Über Jahre wurde die Technik für die Telematik-Infrastruktur in den Praxen entwickelt. Auf die Sicherheit der Daten in den elektronischen Akten sollte besonderer Wert gelegt werden. Im Dezember letzten Jahres wurde allerdings beim Kongress des CCC veröffentlicht, dass es Menschen gelungen war, sich alle Bestandteile der Telematik-Infrastruktur zu beschaffen, ohne sich persönlich ausweisen zu müssen.

«Wenn unser Online-Banking gehackt wird, tragen wir einen finanziellen Schaden davon, wir können aber ein neues Konto eröffnen. Wenn jedoch öffentlich wird, wer mit HIV infiziert ist und wer welche vererbbaren Krankheiten hat, dann können wir nicht einfach ein neues Leben anfangen.»

Bei allen Prozessen der Digitalisierung in der Medizin sollte uns klar sein, dass es keine Datenspeicher gibt, auf denen unsere Daten zu 100 Prozent sicher aufgehoben sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in die Hände Dritter gelangen. Wir sollten uns fragen, was es für Konsequenzen hat, wenn es sich bei diesen Daten um unsere Gesundheitsdaten handelt. Email-Accounts können wir neu anlegen, auch wenn das eine nervige Angelegenheit ist. Wenn unser Online-Banking gehackt wird, tragen wir einen finanziellen Schaden davon, wir können aber ein neues Konto eröffnen. Wenn jedoch öffentlich wird, wer mit HIV infiziert ist und wer welche vererbbaren Krankheiten hat, dann können wir nicht einfach ein neues Leben anfangen. Einige Auswirkungen des freiwilligen Datensammelns erleben wir jetzt schon. Menschen, die ihre Gesundheitsdaten aufzeichnen und an ihre Krankenkassen schicken, werden dafür mit Prämien belohnt. Dafür müssen sie beispielsweise Sport machen und dürfen nicht übergewichtig sein. Mit diesen Prämiensystemen wird das Solidaritätsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung stückweise ausgehebelt. Es hätte also gesellschaftliche Konsequenzen, wenn unsere Gesundheitsdaten Stück für Stück öffentlich werden. Wir sollten uns alle fragen, ob wir bereit sind, diese in Kauf zu nehmen, um die Vorteile der Apps sowie der digitalen Gesundheits- und Patientenakten zu nutzen.

Apps auf Rezept und digitale Psychiatrisierung

Generell scheint es unerlässlich, nicht nur das Risiko der digitalen Anwendungen abzuwägen, sondern auch den angegebenen Nutzen unbedingt zu hinterfragen. Aufgrund eines neuen Gesetzes ist es möglich, dass die Kosten für bestimmte Gesundheits-Apps von den Krankenkassen übernommen werden – quasi eine digitale Behandlung auf Rezept. Der Nutzen dieser Apps soll zwar geprüft werden, bevor sie im Anschluss als Medizinprodukt auf den Markt kommen; bei der Überprüfung sind die Kriterien jedoch sehr schwammig formuliert. Der Datenschutz spielt eine untergeordnete Rolle. Auch diese Apps müssten vermutlich aus den bereits etablierten App-Stores bezogen werden.

Viele der Gesundheits-Apps beziehen sich auf unsere psychische Gesundheit und bieten eine Art digitale Psychotherapie an, bei welcher selten direkte Interaktionen mit Therapeut*innen vorgesehen sind. Zu Beginn der Nutzung wird meist anhand einfacher Fragen ermittelt, ob Symptome vorliegen, welche mit der App bearbeitet werden können. Diese Fragen sind so oberflächlich formuliert, dass Menschen, denen es kurzzeitig nicht gut geht, schnell suggeriert wird, sie würden an Depressionen oder anderen psychischen Störungen leiden. Sollte keine ausreichende Symptomatik vorliegen, bieten manche Apps neben der Behandlung von psychischen Störungen auch gleich noch Coachings oder Programme zur Selbstoptimierung an. Die Apps fördern die Psychiatrisierung unserer Gesellschaft.

In den letzten Jahren wurden die psychiatrischen Hilfesysteme bereits ohne den Einsatz dieser Apps enorm ausgebaut. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Psychopharmaka ist angestiegen und die Behandlungsindikationen und Behandlungsangebote für Empfindlichkeitsstörungen wurden ausgeweitet. Dadurch wird nicht insgesamt mehr Menschen geholfen, sondern es findet eine Verschiebung statt, bei der schwer erkrankte Menschen gegenüber leicht erkrankten Menschen benachteiligt werden. Die Apps könnten zudem dazu führen, dass immer mehr Menschen davon überzeugt werden, an einer psychischen Störung zu leiden und sich selbst als psychisch krank betrachten.

Was tun?

In allen Bereichen der Digitalisierung in der Medizin sollten wir auf individueller Ebene abwägen, ob es uns nicht ohne sie besser geht. Bestimmte Prozesse und Anwendungen können Behandlungen erleichtern, Menschen heilen und Leben retten. Andere hingegen bergen Gefahren wie die unreflektierte Weitergabe von Gesundheitsdaten oder – wie im Fall des Handytrackings im Kontext der COVID-19-Bekämpfung – die zunehmende digitale Überwachung von Menschen. In der öffentlichen Debatte um die Digitalisierung in der Medizin prallen zwei Fronten aufeinander, die wenig kompromissbereit sind. Auf der einen Seite stehen die Personen, welche die zunehmende Digitalisierung hauptsächlich von ihrer gewinnbringenden Seite betrachten. Auf der anderen Seite stehen die Datenschützer*innen.

Wir brauchen dringend mehr Austausch und eine Bewegung, die interdisziplinär zusammenarbeitet. Medizinisches Personal muss sich mit ITler*innen, Datenschützer*innen, Patient*innen und Gesundheits - Aktivist*innen verbünden. Bisher gibt es einzelne Initiativen, die etwa versuchten, die Einführung der elektronischen Patient*innentakte zu verhindern. Die Bewegung steck eindeutig noch in den Kinderschuhen. Es gibt viel zu tun.