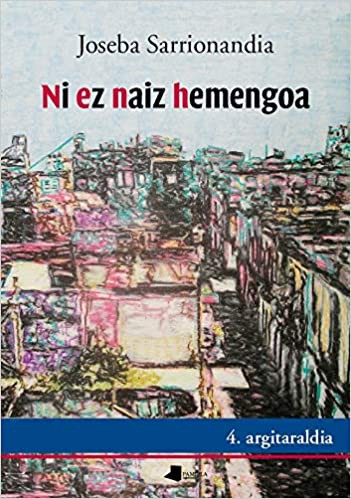

Joseba Sarrionandia

Ni ez naiz hemengoa

Verlag Libertäre Assoziation / Übersetzung Ruth Baier

Erst jetzt wurde sein erstes Buch in Deutsche übersetzt. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Libertäre Assoziation veröffentlichen wir als Vorabdruck einige von uns zusammengestellte Notizen aus „Ni ez naiz hemengoa“, das im August für etwa 20 DM im Buchhandel zu haben sein wird.

Den Kalender betrachtend

Ich schaue auf den Kalendar: 2. Februar 1984. Sonnenaufgang 7,23. Sonnenuntergang: 17,33. Erstes Viertel des Mondes in 10 Tagen. Ein armseliges Sprichwort und die Namen von drei oder vier Heiligen.

Die Sonnenstrahlen gelangen nur manchmal mit ihren zittrigen und flüchtigen Liebkosungen in die Zelle. Wolkengruppen ziehen vorbei, mit dunklen Bäuchen und weiß überzogenen Schultern. Der Wind treibt sie eifrig, der gleiche kalte und hochmütige Wind, der sich an den Winden des Gefängnisses zu schaffen macht und an einigen im Hauf aufgehängten Kleidungsstücken zerrt. Alles geschieht auf der anderen Seite des Fensterglases.

Das Radio sagt, daß in Madrid 1000 Polizisten auf der Suche nach dem Kommando sind, das letzten Sonntag einem General der Streitkräfte ein Ende bereitet hat. Es ist drei Uhr nachmittags, wir sind in den Zellen eingeschlosssen und an anderen Fenstern sehe ich die eine oder andere dunkle Figur. Die Scheiben beschlagen nicht, denn drinnen ist es genauso kalt wie draußen.

Ich habe einen Brief von einem Flüchtling bekommen, der sich in der Kathedrale von Bayonne im Hungerstreik befindet, und der, wie er im Brief sagt, nur noch Haut und Knochen ist.

Die Spatzen verstecken sich kälteschaudernd unter den Dachziegeln, dann schnellen sie wieder aufgescheucht in die Luft und stellen mehrmaliges, kurzes Auffliegen zur Schau, voller dabei die Federn zu verlieren. Im Hof ist nichts, allein der bewegt sich am Boden und Wasser in den Pfützen auf.

Heute beginnt im chinesischen Horoskop das Jahr der Ratte. Die Chinesen sagen, es wird ein Jahr des Konflikts und der Veränderung sein, und da sie in der Mehrheit sind, haben sie sicher Recht.

2.Februar

Ein Junge ist gestorben

letzte Nacht hat die Polizei in einer Wohnung in Barrakaldol1 einen Jungen erschossen, zwei schwer verletzt und zwei weitere festgenommen, die, wie es in der Presse heißt, unverletzt blieben, doch auch sie mußten ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie die Polizeiwache durchgemacht hatten.

Den Jungen, der gestorben ist, Inaki Ojeda, nannten wir Txapel.2 Ich lernte ihn in Carabanchel kennen, und danach waren wir lange Zeit gemeinsam in Puerto de Santa Maria, bis er letztes Jahr freigelassen wurde.

Er schrieb Gedichte, und einmal, in Puerto, saß er fast drei Monate in Strafhaft, weil irgendein Beamter bei der täglichen Zellenfilzung das reichhaltig Geschriebene des Gefangenen durchforstete und Gedichte fand, die gemäß der Einstufung des Beamten gegen Strafvollzug gerichtet waren.

16. Februar

(…)

Eingeschlossen in den Zellen

Heute haben wir mit einer Protestaktion gegen die Anstaltsleitung begonnen. Seit heute morgen, als wir uns nicht fürs Durchzählen sichtbar in den Zellen gestellt haben, wurden die Türen von den Beamten nicht aufgeschlossen. So werden wir bestraft und bleiben den ganzen Tag in den Zellen eingeschlossen. Nur ein kleines Radio und ein paar Bücher, um uns die Zeit zu vertreiben, drei Schritte zur einen Seite und nochmal drei zurück. Auf jeden Fall schafft es eine gewisse Freiheit, keinem Befehl von niemandem gehorchen zu müssen, eine Freiheit die so klein ist, daß sie, um es irgendwie zu sagen, in die Handfläche paßt.

22. Februar

Der graue Falke und Al Mu’tamid

Nachdem er unzählige Male die Hügel und Wege der Umgebung von Valencia durchquert und dort viele Überfälle gemacht hatte, wurde der berühmte Bandit, dem die Leute den Namen Grauer Falke gegeben hatten, gefangengenommen und so, wie alle es vorhergesehen hatten dazu verurteilt, am Kreuz zu sterben. In jenen Zeiten fesselte man den Verurteilten an einen Stamm und ließ ihn dort, bis der Tod ihn übermannte. Der Graue Falke wurde vor den Toren der Stadt gekreuzigt und, umgeben von seiner Frau und seinen Kindern, die in Trauer und Schmerz versunken waren, erwartete er seine letzte Stunde; und er wußte nicht, was er seiner Familie hinterlassen sollte. Da kam ein Stoffhändler des Weges. Der Graue Falke bat ihn von seinem Kreuz aus, sich zu nähern. Er erzählte ihm die Geschichte seines Banditenturns und erklärte, daß er für seine Frau und seine Kinder sorgen wolle, bevor er sich der letzten Ruhe überließe. Er erzählte dem Händler, daß er vor nicht allzu langer Zeit einen Schatz geraubt hatte, den er in einen tiefen Brunnen, der sich in der Nähe befand, geworfen hatte, bevor er dem König ins Netz gegangen war, und er flehte ihn an, aus Mitgefühl für seine Familie jenes Geld holen zu gehen und es seiner Witwe zu geben. Der Händler willigte ein, überlegte aber, daß er sein Reittier etwas schwerer beladen könne, anstatt das Geld der Familie jenes unglückseligen und dummen Banditen zu geben. So kam es, daß der Händler sich zu dem Brunnen begab und sich daran machte, den Strick hinabzuklettem. Da durchschnitt die Frau des Gekreuzigten einer Kriegslist folgend das Brunnenseil und nahm das Reittier und die Stoffe des Händlers an sich. Sie verkaufte alles auf dem Markt und erzielte im Austausch dafür eine beträchtliche Summe. Währenddessen holten die Leute, die von den Schreien aus der Tiefe des Brunnens herbeigelockt worden waren, das durchnäßte Männchen heraus und vernahmen die Erzählung des getäuschten Händlers. Und von einem Mund zum anderen gelangte sie bis zum König von Sevilla. Nachdem der König Al Mu’tamid die Geschichte gehört hatte, befahl er, den Gekreuzigten vorzuführen. Der König fragte den Grauen Falken, wie er noch vor den Toren zur Hölle ein neues Verbrechen habe anzetteln können. Dieser antwortete, daß es wunderbar sei zu rauben und daß der König, wenn er wüßte, wie wunderbar es sei, seinen Thron verlassen und zum Banditen werden würde. Daraufhin setzte Al Mu’Tamid, der Dichterkönig von Sevilla, das Urteil außer Kraft und machte ihn zu seinem Leibwächter.

23. Februar

Barathallako Elhurra Zur

Heute schneit es, doch auf einzigartige Weise, sehr wenige Flocken, und sie fallen nicht von oben nach unten wie Regen, wie Schnee, sondern sie fliegen von einem wirren Wind getrieben herum, bewegen sich, wirbeln von rechts nach links und von unten nach oben, wie Fliegen in tollem Flug. Der Schnee von heute fällt nicht wie Schnee, die Flocken sind weiße, stumme Fliegen, die auf der anderen Seite des Fensterglases kreisen, in der Luft eine Winterpolka tanzen.

Gestern Nachmittag haben sie Enrique Casa getötet, den Spitzenkandidaten der PSOE von Guipuzcoa, und heute kennt das Radio kein anderes Thema als den Generalstreik, der im Baskenland stattfindet.

Wir sind noch immer in den Zellen eingeschlossen. Um die wachhabenden Beamten nicht zu sehen, ist es fast besser, wenn sie die Tür den ganzen Tag nicht öffnen.

24. Februar

(…)

Das Argument der Tautologie

Die Tautologie ist ein Weg, etwas mit mittels seiner selbst zu definieren.

„Wenn wir keine Erklärung haben“, sagt Roland Barthes, „verschanzen wir uns hinter der Tautologie, so ebenso wenn wir Angst empfinden, Verwirrung oder Trauer.“

Wir greifen auf die Tautologie zurück, wenn wir sprachlos sind oder keine Erklärung haben. Als Beweisgrund ist die Tautologie eher ein Zustand als ein Werkzeug. Die Tautologie ist ein Zustand oder eine Zuflucht, ebenso wie die Angst, die Verwirrung oder die Trauer. Darüberhinaus, daß sie eine Argumentationsform ist, ist die Tautologie eine Daseinsform.

Ich rufe mir ein Kindergespräch ins Gedächtnis, und sicher werden alle, die einmal Kinder waren, diese Situation wiedererkennen:

– Das ist so.

– Warum?

– Weil ja.3

Wir hatten wenige Erklärungen, die Wirklichkeit war ein nahezu unbekanntes Gebiet, das Wissen eine unerreichbare Schachtel voller Antworten. Die Tautologie war unser Weg, die Welt kennenzulernen und in ihr zu leben, die Art und Weise, unser Kleinsein zu akzeptieren.

Dessenungeachtet ist die Tautologie in den meisten Fällen ein Argument der Autorität. Das hochrangigste und genaueste Argument der Autorität.

– Das ist so.

– Warum?

– Weil es eben so ist.

Und es gibt eine andere, noch überzeugendere Antwort, vollkommen rund, wo auch immer sie auftaucht:

– Das hat mir gerade noch gefehlt!

Unsere Kindheit ist vorbei, die Welt hat sich uns zivilisiert, und wir wissen nun zehnmal mehr, vielleicht, denken wir an die Grammatik,4 doch unsere Form der Auseinandersetzung mit der Welt hat sich nicht allzusehr verändert.

Wenn unsere Sprache die Wirklichkeit nicht in ihrem ganzen Umfang erfassen kann, greifen wir auf die Tautologie zurück. Wir stellen das, was ist, im Arrangement mit dem, was sein soll, dar, wir erklären das, was zu tun ist, mit dem Geschehenen, wir zwingen den anderen und uns selbst die tautologische Sprache des schon bestehenden auf.

Und es scheint, daß die Tautologie von der postmodernen Denkweise übernommen worden ist: „die Tautologie ist das einzige wirklich Wahre“, schreibt der Philosoph Jean Beaudrillard.

Doch die Tautologie bringt uns zur leeren Sprache, zum hohlen Denken, zum unbewohnten Leben. Die Tautologie ist der Schutzschild des Mangels und des Konservativen. Und man muß sich über die Tautologie hinwegsetzen, genauso wie man die Angst und die Verwirrung und die Traurigkeit überwinden muß, zum Wissen hin, zur Freiheit, zur Hoffnung auf Freiheit zumindest.

25. Februar

(…)

Der Kuckuck auf der Brücke von Rom

Man sagt, am 5. März sänge der Kuckuck das erste Mal auf der Brücke von Rom. Von hier aus hört man den Kuckucksruf nicht. Gelänge er hierher, träge er uns womöglich mit den Hosentaschen so leer wie immer an.

Heute denke ich an dich, an dich, die du gerade liest. Zunächst weiß ich noch nicht einmal wer du bist. Also, für wen schreibe dich?

Ich schreibe nicht für mich selbst, obwohl ich ziemlich viel lese, in meiner Zelle kein einziges Buch ungelesen bleibt. Ich schreibe für niemanden im Besonderen, auch nicht für eine bestimmte Art von Leuten, und viel weniger noch für jeden.

Wie dem auch sei, ich vermute, daß ich für irgendjemanden schreibe, ich habe die vage Hoffnung, daß mein Geschriebenes dich, wer auch immer du sein magst, unterhält. Ich mache Töne und warte auf irgendein Echo von der anderen Seite. Meine Frage, wenn auch schon in der Vergangenheit verhallt, verlangt nach deiner Antwort.

Ich sage „In der Vergangenheit verhalltes Verlangen“, denn was ich dir in diesem Tagebuch erzähle, liegt weit zurück. Ich weiß nicht, wann du diese Blätter lesen wirst, aber du hast einen Vorteil, du weißt schon, was morgen passiert ist, übermorgen. Vielleicht sind ein oder zwei Jahre vergangen, und was unterdessen passiert ist, weißt du genau. Du weißt mehr als ich, und meine Beobachtungen mögen dir tölpelhaft erscheinenen von deiner höheren Zeitebene aus. Vielleicht wird das Meine dereinst statt Frage Erinnerung sein.

Ich höre schon den Kuckuck. Ah, es ist nicht die Brücke von Rom. Es ist der Genosse in der Zelle nebenan, der täuschend echt das Trillern der Vögel nachmacht.

5. März

(…)

El Puerto de Santa Maria

Es geschah letzten Sommer. Wir beteiligten uns an einem Aufstand im Gefängnis von Carabanchel, und nach ziemlich vielen Stunden des Widerstandes wurden wir von der Polizei niedergemacht. Zwanzig von uns wurden sofort nach Puerto de Santa Maria verlegt, in Strafzellen, mit Auflage von einem Monat Sonderhaft. Was ich erzählen möchte, geschah in diesen Isolationszellen:

Es war ein drückender Nachmittag, die Mücken beherrschten wie immer alles und jeden, drinnen und draußen, ohne sich um die Gitter zu scheren. Jeder Gefangene in seiner Zelle, alles war ruhig, bis auf das ein oder andere Kreischen eines Schlüssels oder einer Tür. Plötzlich öffnete sich auf dem Gang der anderen Seite eine Tür, und es waren Schreie zu hören. Ich näherte mich dem Fenster, auf dem Gang gegenüber war eine Diskussion im Gange, drei oder vier Zellen weiter rechts, und ich konnte nicht jedes Wort hören:

– Und Sie werden mich nicht schlagen!

– Und ob ich das werde! – und ich erkannte die Stimme eines Beamten.

Unmittelbar darauf ertönten Schlüssel, ein kangrejo wurde geöffnet. Schläge und Schmerzensschreie des Geschlagenen hallten. Ich begann in dem Moment, gegen den kangrejo meiner Zelle zu schlagen, in dem alle anderen Gefangenen das Gleiche taten, und der ohrenbetäubende Tumult der Türen beider Gänge breitete sich aus.

Als wir Ruhe gaben, hörte man immer noch die Diskussion zwischen dem Gefangenem und dem Beamten.

– Und du hast nicht die cojones,5 mich nochmal zu schlagen! – sagt die sehrnerzerfüllte und pathetische Stimme des Gefangenen.

– Siehst du? – sagt der Beamte – Siehst du? Oder was? Willst du, daß ich dich zu Brei mache?

– Hör auf, Macho! –sagt ein anderer Beamter.

Wieder schlugen wir gegen die Türen. Nach einer Weile trat Ruhe ein. Der Gefangene sagte uns durch das Fenster, daß sie ihn geschlagen hatten, daß er sich schlecht fühle und seine Ruhe haben wolle. Und alles kehrte zum täglichen Schweigen zurück.

Eine Stunde später brachten sie das Abendbrot, und ich erkannte die Stimme des Schlägerbeamten. Er selbst öffnete die Tür, mit verbundener Hand. Er schaute herein, sie stellten die Verpflegung hin, und er verriegelte eilig die Tür.

Stunden später, um elf Uhr abends, machten sie das Licht aus, und es blieb nichts anderes, als sich ins Bett zu legen. Eine Tür öffnete sich auf dem Gang und Bruchteile einer Unterhaltung waren zu hören, doch ich legte mich hin, ohne mich darum zu kümmern. Ich schlief schon, als mich Licht und Türgeräusch auf einmal weckten:

– Haben Sie das von heute Nachmittag mitbekommen? –fragt der Beamte mich.

Langsam kam ich zu mir, wobei ich den Kopf zwischen den Decken herausstreckte, ohne die Augen völlig offenhalten zu können, überrascht und benebelt.

– Na klar, um zu sehen, ob das Geprügel aufhört.

– Sie Politischen sind zivilisiertere Leute, aber mit diesen Leuten kommt man nicht klar, die sind dazu in der Lage, den Erstbesten umzubringen, Sie sind viel...

– Ich vermute, daß ihnen nichts anderes übrig bleibt, als das zu tun, was sie tun. Unter den Bettlaken nackt, sah ich den Beamten in der Tür stehen, in einer Nacht, in der alles übrige Schweigen war.

– Und was halten Sie von dem von heute Nachmittag? – fragt er mich

– Nun, daß es nicht in Ordnung ist, eine Person zu Brei zu schlagen, die sich zudem nicht verteidigen kann.

Er stützte den Ellbogen auf dem kangrejo auf, wobei er die verbundene Hand hochhielt. Bei den Gefangenen wird die Sicherheitstür, die Gittertür, die es zusätzlich zur gewöhnlichen Tür im Innern der Zelle gibt, kangrejo genannt.

– Ich mußte es tun, weil er mich provoziert hat. Haben Sie das nicht gesehen?

– Was soll ich Ihnen ich sagen? – antwortete ich.

– Jetzt wissen Sie ja, wie es gewesen ist – sagt er, wobei er in seine Worte so etwas wie eine Drohung einfließen läßt, oder einen Hinweis, oder einen Rat.

Er verschloß die Tür, löschte das Licht und ging. Durch das Fenster sah man die Nacht sternenübersät, aber es gab Mücken und war heiß. Und als das metallische Geräusch verklungen war, das Hallen der Stiefel auf dem Gang, kehrte alles zur gezwungenen Stille zurück, zum erdrückenden Frieden.

9. März

(…)

Journalismus

Napoleon Bonaparte wurde vom April 1814 an, als als er in Fontainebleau abdankte, auf der Insel Elba gefangengehalten, bis er im Frühling 1815 sein Heer wieder vereinte und beschloß, nach Paris zurückzukehren. Die Schlagzeilen der Pariser Tageszeitung Moniteur Universel im Laufe jenes März sind in der Tat verblüffend, denn sie geben einzigartiges Zeugnis vom Vorrücken des Ex-Kaisers:

9. März: „Das Ungeheuer ist seiner Verbannung entwichen“. 10. März: „Der korsische Menschenfresser ist in St. Jean gelandet“. 11. März: „Der Tiger ist in der Gegend von Gap aufgetaucht“. Die Heere rücken dorthin vor, um seinen Vormarsch aufzuhalten. Sein verabscheuenswertes Unterfangen wird, wie andere Verbrechen, ein Ende in den Bergen finden“. 12. März: „Das Ungeheuer hat die Stadt Grenoble erreicht“. 13. März: „Der Tyrann befindet sich jetzt in der Gegend von Grenoble und Lyon. Sein Erscheinen hat die Welt in Schrecken versetzt.“ 18. März: „Der Usurpator wagt sich bis zu einem siebzig Stunden Fußmarsch von der Hauptstadt entfernten Punkt vor“. 19. März: „Bonaparte rückt raschen Schrittes vor, sein Einmarsch in Paris ist unmöglich“. 20. März: „Napoleon wird morgen an die Mauern von Paris gelangen“. 21. März: „Kaiser Napoleon ist in Fontainebleau“.

22. März: „Gestern Nachmittag hat seine Hoheit der Kaiser seinen öffentlichen Einzug in die Tuilerien gefeiert. Nichts kann den allumfassenden Jubel übertreffen“.

20. März

(…)

Bei abnehmendem Mond

Gestern, um zehn Uhr abends, hat allen Anschein nach ein Kommando CAA6 versucht, mit einem Boot Typ Zodiac in Pasajes einzulaufen, die spanische Polizei erwartete sie in einem Hinterhalt und tötete sie mit mehreren Schüssen, als sie an Land gingen. Pedro Mari Isart und Dionisio Aizpurua de Azpeitia und Jose Marti Izurza und Rafael Delas de Pamplona fielen tödlich getroffen, jeder von mehr als zwanzig Kugeln. Sie sind ganz schön tot, hat der Gouverneur von Guipuzkoa im Radio erklärt.

Auf der Tankstelle von San Martln de Biarritz haben sie heute mittag Xabier Perez de Arenaza aus Mondragón getötet. Wie es scheint, hat sich jemand an ihn herangemacht, während er sein Auto volltankte, und von nahem auf ihn geschossen. Unmittelbar darauf erklärte sich die Gal7 verantwortlich. Hier ist der Nachmittag trist. Seit über einem Monat haben wir die Zellen nicht verlassen, und zudem kommen keine guten Nachrichten rein. Manchmal hat man das Gefühl, daß unsere Toten und unsere Träume sich in den Hohlräumen der Erde ansammeln.

Vom Fenster aus fällt der Blick auf den Hof voller Müll und Pfützen. Manchmal sieht man Kaulquappen, die sich mit kurzen, nervösen Schwanzschlägen bewegen.

23. März

(…)

Faßt die Malerei nicht an

Ezkurdi,8 ein Steineichenwald wurde unter dem Einsatz riesiger Bagger und einiger Arbeiter zu einer sonderbaren Marmorarchitektur. Gärten, Teiche, kleine Brücken und weicher Rasen. Als wir Jungen sie zum ersten Mal betraten, hatten wir Angst, etwas zu berühren. Später machten wir uns alles durch Beruhren zu eigen, manchmal steckten wir eine Zigarette zwischen die Bronzelippen von Fray Juan de Zumarraga, oder wir stahlen dem armen Geflügel im Taubenschlag Federn, denn wenn Nacht wurde, war jenes Gebiet in unserer Hand.

Die siebte Dekade des Jahrhunderts nahm ihren Anfang, und für uns begann die zweite des Lebens.

Dort, in Ezkurdi, unter dem Schutz des ersten Bischofs von Mexico, die Treppen hinunter und halb um einen Teich herum, wurde eine Kunstgalerie eingeweiht. Auch diese betraten wir beim ersten Mal mit Zurückhaltung. An der Tür gaben uns ein paar unbekannte Männer ein paar Eintrittskarten, ohne sich weiter um uns zu kümmern, einer war Leopoldo Zugaza und der andere ]ose Julian Bakedano. So betraten wir also mit unseren Eintrittskarten die lange Galerie und beschauten die bunten, sich wie ein Ei dem anderen gleichenden Bilder, die an der linken Wand hingen.

Dann hielten wir vor einem der Bilder ein. „Kann man es anfassen?“, fragte mein Freund. „Bilder faßt man nicht an“, sagte ein anderer. Die Ölfarbe war großzügig aufgetragen, nicht eine Figur, tausend blaue und gelbe Schattierungen setzten sich zu einem geheimnisvollen Raum zusammen. „Hier ist niemand“, sagte ein Dritter, „man kann es anfassen“. Wir berührten es, und das Blau war sanft, mit einigen braunen, rauben Zonen, das Gelb weich und glatt unter unseren scheuen Fingern.

Ich erinnere mich jetzt an jenen verbotenen Kontakt, weil er mit Sicherheit die erste Sünde gegen die Kunst war; wenn nicht die Sünde auch eine Form der Kunst ist. Aber – wenn es sauber ist, die Bilder anzuschauen, warum ist es schmutzig, sie zu berühren? Diese Frage hat mich lange Zeit beunruhigt, ohne daß ich eine Antwort gefunden hätte.

Doch beim Lesen von Leonardo da Vinci versteht man leicht, warum das Berühren verboten ist. In der Abhandlung über die Malerei von Leonardo da Vinci findet man die hilosophischen Grundlagen der Tradition, die das Sehen über alle anderen Sinne stellt.

In der kulturellen Tradition des Okzidents hat man die Sinne in zwei Gruppen aufgeteilt, es gibt anscheinend saubere Sinne und schmutzige Sinne. Das Sehen und das Hören sind die sauberen Sinne, sie sind die zwei feinen Sinne, die man pflegen muß. Das Berühren, das Riechen und der Geschmack hingegen sind schmutzig, und man muß sich vor ihnen hüten.

Die sich annähernden Sinne gelten im Okzident noch als Zeichen der Animalität. Die Malerei und die Musik hingegen erziehen zur Distanz und zur Betrachtung.

13. April

(…)

Vladmimir Majakowski

Am vierzehnten April 1930 bringt Vladimir Maiakowski sich in Moskau durch einen Schuß aus dem Revolver um. Er hinterläßt einige beschriebene Blätter, eine Art Testament und einige unvollendete Gedichte. Im Testament ist folgendes zu lesen:

„Niemand ist schuld an meinem Tod.

Und bitte keinen Klatsch. Der Verstorbene verabscheute ihn. Mutter, Schwestern, Freunde, verzeiht mir: Dies ist nicht der Weg (ich empfehle ihn niemandem), aber ich weiß keine andere Lösung.

Lili, liebe mich.

Kamerad Regierung: Meine Familie sind Lili Brik, meine Mutter, meine Schwestern und Veronika Vitódovna Polónskaia.

Macht ihnen, bitte, das Leben erträglich.

Gebt den Brik die unfertigen Gedichte.

Sie werden sie entschlüsseln.

Wie man zu sagen pflegt:

Schon ist alles zu Ende

das Schiff der Liebe

ist am Alltag gekentert.

Ich habe mit dem Leben Frieden geschlossen.

Sinnlos

sind die Erinnerungen

an

Leid

Unglück

und gegenseitige Kränkungen

Vladirnir Maiakowski

Seid glücklich.

12–4–30

Freunde der Gruppe VAPP: denkt nicht,

daß ich schwach bin.

Wirklich, da ist nichts zu machen.

Grüße

Sagt Yermilov, daß es mir leid tut, das

Amt niedergelegt zu haben, ich hätte bis

zum Schluß kämpfen sollen.

VM.

Auf dem Tisch liegen 2000 Rubel, um die Steuern zu zahlen. Ihr müßt auch noch das Geld von Giz abrechnen.“

Das Testament ist ein abschließendes Gedicht, es bedarf keiner Kommentare, einige Einzelheiten können jedoch hinzugefügt werden, um es verständlicher zu machen. Lili Brik war lange Zeit die Geliebte von Vladimir Maiakowski. Der Dichter lernte Lili Brik und ihren Mann 1915 kennen, und es begann ein vielschichtiges Liebesdreieck. Veronika Vitóldowna Polónskaia war verheiratet, Schauspielerin, und verbrachte mit Vladimir Maiakowski das letzte Jahr seines Lebens, wollte ihren Mann jedoch nicht verlassen. VAPP ist der Name der Organisation proletarischer Schriftsteller. Als Das Bad von Vladimir Maiakowski, eine scharfe Kritik an der stalinistischen Bürokratie, uraufgeführt wurde, machten die proletarischen Schriftsteller und vor allem Vladimir Yermilov, der zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender des Vereins war, dem Autor bittere Vorwürfe. Daraufhin hängte Vladimir Maiakowski an dem Ort, an dem das Werk uraufgeführt wurde, ein Antwortschreiben auf: „Es ist unmöglich, in einem einzigen Bad diesen ganzen Haufen von Bürokraten zu säubern, weder die Badewannen reichen aus, noch die Seife, Außerdem ergreifen Kritiker wie Yermilow mit ihrer Feder Partei für die Bürokraten.“

Der Verein VAPP verbot den Text, und Vladimir Maiakowski erklärte sich damit einverstanden, sein Papier abzuhängen. Giz, letzten Endes, ist der staatliche Verlag.

19. April

(…)

Gerichte

Einmal, als er über Gerichte sprach, erklärte Michel Foucault, daß es in den Gerichten eine Hierarchie und eine Reihe festgelegter Riten gäbe, die der verschiedenen Stühle, die der Bekleidung, die Stempelpapiere, eine bestimmte Reihenfolge von Vorschriften, sogar eine eigene und hochgestochene Sprache. Die ganze Förmlichkeit der Justizpaläste – so Michel Foucault – sei ungeignet, die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu beurteilen, die ganze Hierarchie und all die Riten sollen nichts anderes beweisen, als die Unschuld des Gerichtes selbst.

10.Mai

(…)

Die Sprache als Zuflucht

Ein Seemann an der Westküste Irlands spricht, als einige Studenten, die aus Dublin gekommen sind, an ihm vorübergehen, mit seiner Frau, die die Netze säubert, auf gälisch.

Die Alten aus Barkus sprechen in der taberna auf „-skaa“, wenn die „manexak“ (nordbaskische Bezeichnung für Leute aus den baskischen Nachbarprovinzen) hereinkommen, so als ob sie zu verstehen geben wollten, daß sie etwas anderes sind.

Die politischen Gefangenen der unterdrückten Völker erklären vor den Gerichten, daß sie nicht in der Staatssprache sprechen werden, daß sie nur in ihrer eigenen minorisierten und marginalisierten Sprache sprechen werden. Die Frau aus Arneguy spricht mit dem jungen Bizkainer, der eben angekommen ist, Euskara, versucht sich auf Euskara verständlich zu machen, während sie zum Zoll hinüberschaut, in einer schwierigen Unterhaltung das vereinend, was die zwei Sprachen der beiden Zöllner trennen, hüllt dabei Traum einer Erde ohne Grenzen und Grenzer in den Schutz des Euskera.

In den afrikanischen Hauptstädten parlieren die jungen Leute auf französisch, weil sie von verschiedenen Stämmen sind und unterschiedliche Sprachen sprechen. Doch taucht ein Weißer auf, spricht jeder, ob sie sich verstehen oder nicht, in seiner Stammessprache, oder sie schweigen.

Menschen, die eine Sprache sprechen, die fast niemand spricht, tun sich zusammen, und unmittelbare Vertrautheit und äußerst starke Gefühlsbande einen sie.

Zwei Gefangene verständigen sich von Beamten umlauert auf Euskara. Auch von Fenster zu Fenster verständigt man sich, obwohl jeder Laut auf Euskara verboten ist, in der Gewißheit, sich der Kontrolle der Beamten zu entziehen und mit der eigenen Sprache Gitter und Entfernungen zu überwinden.

Es gibt unzählige Situationen. Die Sprache kann darüberhinaus, daß man Beziehungen durch sie knüpft, eine Zuflucht sein. Ein Moment der Freiheit in einer durch die Umstände aufgezwungenen feindseligen Welt, ein vertrauter Ort, um sich vor aufdringlicher Neugier zu schützen, ein klandestiner Aufstand gegen das Unterdrückungssystem; darüberhinaus, daß sie ein Komunikationsmittel ist, bietet sie vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Verteidigung und Widerstand.

Der Gebrauch der Sprache ist einer der letzten Rückhalte, die uns unterdrückten Völkern bleiben, eine kaum zu entreißende Stütze.

Es ist sehr schwer, eine Sprache auszulöschen, es ist schwer, die Lippen zu verschließen und noch schwieriger ist es, dem, der sich wehrt, eine Sprache aufzuzwingen. Es ist den Fremden, den Beamten, dem herrschenden Staat unmöglich, den Mündern die Sprache des Geheimen, der Vertrautheit, der Rebellion zu entreißen, und unmöglich ist es, bringen sie auch die Münder zum Schweigen, sie den Herzen zu entreißen.

7. Mai

(…)

Das Kalb und das Kalbfleisch

In Sprachzusammenhängen spiegeln sich Machtverhältnisse wider. In dem Buch Linguistique et Colonialisme von Louis-Jean Calvet beispielsweise, einer kleinen Abhandlung über die die Entstehungsgeschichte von Sprachen, finden sich interessante Hinweise auf die soziale und idiokratische Unterdrückung des Englischen des XIV. Jahrhunderts, der Epoche der Entstehung der englischen Sprache.

Zu jener Zeit sprach man an den Höfen und auf den Schlössern der normannischen Adligen sowie unter Anwälten, Rittern, und reichen Händlern französisch. Das Angelsächsische hingegen war die Sprache des einfachen Volkes, der Bauern und Leibeigenen, die keine andere Sprache kannten.

Unterdessen entwickelte sich ein Sprachgebrauch, in dem Worte beider Sprachen verwendet wurden, um den Eigentümern von Vieh oder Land die Verständigung mit Bauern und Viehzüchtern zu ermöglichen. Aus dieser Sprechweise entwickelte sich das moderne Englisch.

In dem Roman Ivanhoe von Walter Scott ist im Laufe einer Unterhaltung zwischen Wanda und Girth ein bemerkenswerter Abschnitt zu diesem Thema zu finden. Sich über häufig verwendete Worte unterhaltend, fällt ihnen auf, daß sie das Schwein, während es am Leben ist und ein Stalltier, bei seinem sächsischen Namen nennen, und ihm wenn es.einmal gestorben ist, wenn es in Schüsseln auf dem Tisch im Speisesaal des Schlosses steht, wenn es Schweinefleisch ist, den französischen Namen geben.

Noch im modernen Englisch sind die Überbleibsel der ehemaligen Unterdrückung offensichtlich.

Während es auf der Wiese weidet oder lebendig im Stall steht, wird das Kalb calf genannt, auf französisch veau, im Englischen auch veel. Der Ochse heißt ox, wie ihn die sächsischen Ochsentreiber nannten, doch aufgrund des franzöischen Einflusses boeuf heißt das Ochsenfleisch beef.

Ebenso ist es beim Hammel, er heißt sheep, während er mit seinen Hörnern und all seinem Fell herumspaziert, doch durch den französischen Einfluß mutton wird das Hammelfleisch im Englischen mutton genannt.

Wie das alte Sprichwort izana dela badakigul9 sagt, zeigt sich in Worten das Geschehen von einst, erinnern die Sprachen an andere Welten.

4. Juni

(…)

„Regen“ sagen, und es regnet

Wir werden

schweigend Worte wechseln.

Balbina Ederra

– Jene Abenddämmerungen waren Stunden des Spiels und des Mysteriums. Erinnerst du dich?

– Ja, bei den letzten Sonnenstrahlen glätteten wir das Gras hin, um zu schlafen, und begannen zu quaken und im ganzen Tal ihre Klänge.

– Als wir uns verkleideten und mit ren Kinderstimmen kreischend Höfe und Wiesen zogen.

– Aber du kamst nicht jedes Mal mit, während wir anderen loszogen, setztest du dich zu dem Blinden. Was erzählte der Blinde dir? Er stellte mir Fragen, nach jedem Ding, wo es sich befand, ob sich etwas verändert hatte, wie die Dinge sich bewegten, und ich erklärte es ihm...

– Du bliebst immer bei ihm, bis es Nacht wurde, und hast an seiner Seite gesessen.

– Auch ich stellte ihm Fragen, über die Zeit, als er die Welt durchkreuzt hatte, man sagte, daß ihn sein Augenlicht erloschen sei, er zu gesehen hatte. Du fragtest ihn nach der Sonne, und er sagte zu dir, daß die Sonne sich in den Hochöfen von Bilbao versteckt hielte. Er sagte, daß die Kaulquappen ins Meer gingen, nachdem sie in den Pfützen gewachsen waren, und sich dort in Tiere verwandelten, die größer waren als Kühe, Tiere, die Wale genannt wurden.

– Einmal, ich erinnere mich, kamst du und sagtest, daß es Steine regnen würde.

– Er sagte zu mir, daß beim Weltuntergang haufenweise Steine in der Gegend von Barranktt fallen und alles zermalmen und dem Erdboden gleichmachen würden.

– Aber es ist niemals auch nur ein einziger Stein bei Barranku gefallen.

– Ja, im nachhinein begreift man, daß das Ende der Welt nicht plötzliche Zerstörung ist, sondern ein langsames Ertrinken, das sich bei jeder Abenddämmerung vollzieht.

– Das, woran ich mich am deutlichsten erinnere, sind die Fledermäuse und wie wir die Boinas auf sie warfen. Man sagt, daß sie sehr, sehr alte Tiere seien.

– Sie tauchten immer in der Abenddämmerung auf, mit unruhigem Flug. Der Blinde sagte, daß Fledermäuse den Rosenkranz auf lateinisch beten können und daß wir ihnen keinen Schmerz zufügen sollten.

– Manchmal denke ich, daß wir damals glücklich waren.

– Das Glück, weißt du, was Glück ist? Es ist, wenn man „Regen“ sagt, und es regnet.

– Jetzt sind wir wie ein vergessenes Lied.

– Hör mal, schläfst du in der Nacht? Hörst du nicht den Lärm der Züge?

– Ja, Lärm von Zügen, ja, viele fahren Nacht vorbei, aber keiner hält an.

– Hier gibt es weder Bahnhof noch Gleise. Die Züge fahren unter der Erde entlag.

10. Juni