«Wir werden nicht als Behinderte geboren, wir werden zu Behinderten gemacht» – dieser Slogan der Behindertenbewegung ist einfach, aber wahr. Die Abwandlung des Simone de Beauvoir-Klassikers, mit dem sie die Gesellschaftlichkeit von Geschlecht auf den Punkt brachte, könnte eine simple Erkenntnis sein, und doch scheint sie im Fall von Behinderung auf den ersten Blick verwunderlich: Behinderung sei doch eine manifeste Eigenschaft von Körpern, ein Mangel. Wenn ein Arm oder Bein fehlt, Nervenstränge gelähmt sind, dann ist da nichts gesellschaftlich Gemachtes, und auch das fehlende Augenlicht kann man nicht dekonstruieren, könnte man sagen.

Doch der Satz würde nur stimmen, wäre der Mensch bloß Körper und würde es kein Denken und Reden über Körper geben. Zum «Behindert-Sein» gehört mehr als der körperliche «Defekt», «Behindert-Sein» beinhaltet eine kulturelle Tradition von Zuschreibungen, Stereotypen sowie mitleidigen, verachtenden bis hin zu eliminatorischen Praxen. «Behindert-Sein» beinhaltet auch die Kategorien des bürgerlichen Rechts, das Körper in behindert oder nichtbehindert, Person oder Nicht-Person, Frau oder Mann, deutsch oder nichtdeutsch einteilt. Auch das Konkurrenzverhältnis der Individuen, innerhalb dessen sich Körper in der bürgerlichen Gesellschaft zu bewähren haben, fließt in das Konzept mit ein.

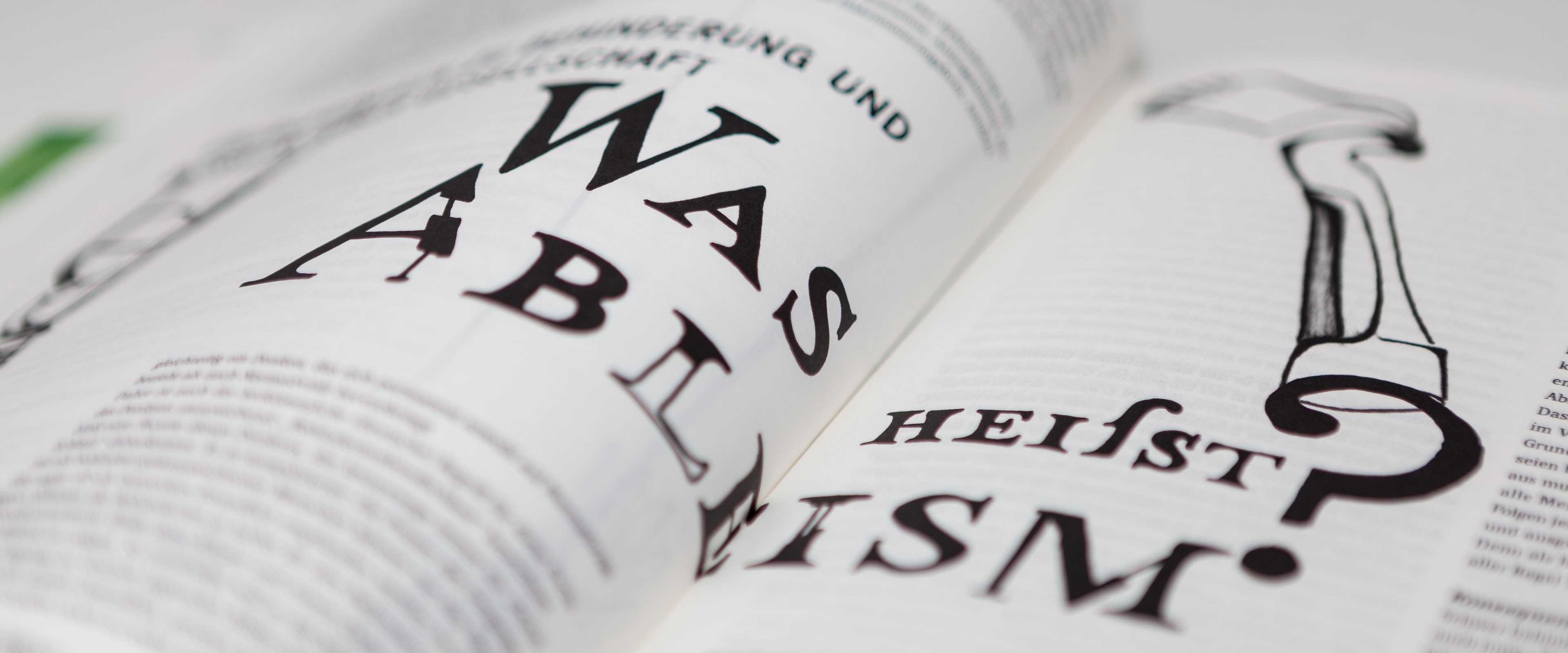

Ambivalente Bilder

So ist das ideologische Denken und Reden über Behinderung eine Konstruktion ähnlich dem Sexismus, Rassismus, Antiziganismus, der Homophobie usw. nicht eine bloße Diskriminierungsform, sondern gleichzeitig ein Denken, das sich permanent sowohl auf Normativität bezieht als auch Normativität hervorbringt.

Daher ist auch der herkömmliche (deutsche) Begriff für diese Form des Denkens unzureichend: «Behindertenfeindlichkeit» bezeichnet bloß eine Facette dieses Denkens, das keineswegs immer als «Feindlichkeit» daherkommt. Es ist komplizierter: Die Praxen des Umgangs mit als behindert gekennzeichneten Menschen können von den Handelnden sogar oft als besonders freundlich empfunden werden. In aller Regel «können die Behinderten ja nichts für ihre Behinderung» – sie sind bedauernswerte Opfer ihrer Körper und einem Opfer gegenüber hat man Mitleid zu zeigen. So zumindest will es die bürgerliche Moral. Die diesem Umgang zu Grunde liegenden Bilder von Behinderung sind hingegen nicht immer freundlich, sondern bestenfalls ambivalent. Warum, davon wird später noch zu reden sein.

Reduzierung auf den Körper

Die Bestimmung muss also früher anfangen als bei der Diagnose «Feindlichkeit» als eine von vielen beobachtbaren Reaktionen auf Behinderung. Das Phänomen siedelt da, wo auch die anderen Formen des Denkens über Körper ihre Wurzel haben: In der Essentialisierung, das heißt im Urteil über das Wesen von Menschen anhand ihrer Körperlichkeit. Biologismus kann man das Dach solcher Reduzierungen nennen, die Menschen zum Beispiel nach ihrem Geschlecht, nach ihrer Hautfarbe oder ihrer Behinderung beurteilen. Dabei ist es weniger die Zuordnung zu einer Gruppe an sich (die zwar prekär ist, weil die Grenzen dieser Gruppen immer fließend sind), sondern es sind die daran festgemachten Bilder und Bewertungen. Dass Frauen Kinder mögen, Männer gut einparken und Schwarze musikalisch sind – all diese vermeintlichen Beobachtungen haben nichts mit dem/der Einzelnen zu tun, sondern sind Sortierungen, die den/der Einzelnen erstmal unabhängig von ihnen selbst gegenübertreten.

Ist man Teil dieser derart sortierten und konstruierten Gruppe, könnte man sich diese Vorstellungen theoretisch zwar egal sein lassen – praktisch jedoch haben sie weitreichende Konsequenzen. Die Einzelnen stehen als Stellvertreter_in für die Kategorie, an der sie gemessen werden. Sie werden beurteilt mit dem «Wissen» das über «ihresgleichen» in der Welt ist. Ob ein Mensch als «behindert» gilt, wird anhand ihrer oder seiner Fähigkeiten entschieden – mit einer sehr flexiblen Grenze, ab wann die Fähigkeiten noch als «nicht behindert» durchgehen.

Fähigkeit als Grenzmarkierung

Die Fähigkeit ist deshalb auch der Dreh- und Angelpunkt des essentialisierenden Denkens über Behinderung. Ob jemand etwas kann oder nicht kann ist Ausgangspunkt nicht nur für Auf- und Abwertung, sondern zuweilen auch für eine umfangreichere Bewertung: Zum Beispiel tun «Behinderte» die Dinge in ihrem Leben dann immer entweder «wegen» oder «trotz» ihrer Behinderung.

Deswegen ist Ableism auch der treffendere Begriff für die Reduzierung von Menschen auf ihren – nicht / behinderten – Körper. Ability bedeutet Fähigkeit und Ableism die einseitige Fokussierung auf körperliche und geistige Fähigkeiten einer Person und ihre essentialisierende Be- und Verurteilung, je nach Ausprägung ihrer Fähigkeiten. Dass dabei die Fähigkeiten, die nicht der Norm genügen, in der Regel eher schlecht wegkommen, war mitgedacht von den Wortschöpfer_innen, die aus der englischsprachigen Behindertenbewegung kommen. Trotzdem betrifft Ableism alle, auch die, die der Norm genügen oder sie sogar überbieten. Dass jemand wegen seines für attraktiv befundenen Aussehens oft auch im Verdacht steht, äußerst nett, schlau und charmant zu sein, ist im Grunde genauso «ableistisch», wie die Annahme, kleinwüchsige Leute seien besonders lustig und clownesk oder blinde Menschen von Natur aus musikalisch und mit einem Spitzengehör ausgestattet. Ableism kann alle Menschen auf ihre Körperlichkeit reduzieren. Die praktischen Folgen jedoch werden für die defizitär Bewerteten weitaus unangenehmer und ausgrenzender sein. Denn als behindert einsortiert worden zu sein, hat in Deutschland in aller Regel Ausschlüsse aus der Mehrheitsgesellschaft zur Folge.

Konsequenzen des Urteils «behindert»

Schwer behinderte Menschen leben immer noch oft in Heimen (darunter auch junge Menschen mit Behinderung, die unfreiwillig in Altenheimen leben), obwohl mit Assistenz auch das Leben in einer eigenen Wohnung möglich wäre. Leute im Rollstuhl oder mit Geh- oder Sinnesbehinderungen sind durch unzugängliche Gebäude, nicht-barrierefreien ÖPNV oder nicht-barrierefreier Kommunikation von vielen Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Viele Schüler_innen mit Behinderung werden in Deutschland auf die Sonderschule, ins Internat oder in spezielle Schulklassen verwiesen. Auch die Berufsausbildung wird teilweise in Spezialinstitutionen wie Berufsbildungswerken absolviert oder fällt komplett aus. Studierende mit Behinderung sind immer noch die Ausnahme. Arbeitgeber_innen, die es mal mit nem Behinderten versuchen, sind selten und die allermeisten Menschen mit Lernschwierigkeiten (bzw. geistigen Behinderungen) landen in der Werkstatt für behinderte Menschen und werden so vom regulären Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Die Urteile nicht leistungsfähig genug, zu langsam zu sein, zu spezielle Voraussetzungen zu haben sind zentral, wenn man sich anschaut, wo behinderte Menschen leben und arbeiten oder welche Beziehungen sie eingehen können.

Normativität

Dabei ist schon in der Bestimmung von Behinderung eine Norm mitgedacht, deren Forderungen eine körperliche Beeinträchtigung überhaupt erst zur «Behinderung» werden lässt. Im bürgerlichen Recht wird Behinderung seit einigen Jahren am «für das Lebensalter typischen Zustand» gemessen: «Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist» (Sozialgesetzbuch IX, § 2, 1). Was genau der «typische Zustand» ist, wird nicht näher ausgeführt, doch immerhin festgehalten, dass die Abweichung davon vor allem in Punkto Funktion und Fähigkeiten relevant wird. Deutlicher war da noch die frühere Minderung der Erwerbsfähigkeit, die bis vor wenigen Jahren einen Gradmesser für Behinderung darstellte. Die Fähigkeit zu arbeiten – daran entscheidet sich seit Jahrhunderten, ob eine_r als behindert gilt oder nicht, schon lange bevor der Euphemismus «Behinderung» in der Nachkriegszeit erfunden wurde und als noch konkreter von Lahmen, Taubstummen und Krüppeln die Rede war. «Invalidität» war da die ehrlichere Variante einer Bezeichnung für Behinderung in einer Gesellschaft, in der der Wert eines Menschen durch seine Arbeitsfähigkeit bestimmt wird – «invalide» heißt übersetzt «wertlos» oder «ungültig».

Etwas näher dran an einer unideologischen Bestimmung von Behinderung ist da überraschenderweise die Weltgesundheitsorganisation, in deren Kanon sich seit 2001 Behinderung aufteilt in Schädigung (z. B. Blindheit), Beeinträchtigung (man kann nicht einfach so rausgehen, wenn man sich nicht auskennt) und Partizipationseinschränkung (man ist durch fehlende Blindenleitsysteme ausgegrenzt). Andere Definitionen gehen noch weiter und sprechen von gesellschaftlichen Rollenerwartungen, die beeinträchtigte Menschen nicht erfüllen können, und erst dadurch behindert werden. Ein schönes Beispiel dafür ist das Brilletragen: Ohne eine Brille können Leute mit starker Fehlsichtigkeit zum Teil schwer beeinträchtigt sein, doch von einer Behinderung kann man dennoch in ihrem Fall kaum sprechen: Die Brille ist ein völlig normales und sehr verbreitetes Hilfsmittel, das die Beeinträchtigung ausgleicht und dabei sozial hoch akzeptiert, ja sogar angesehen ist. Anders sieht es aus bei einer Gesichtsentstellung, zum Beispiel durch eine Hautkrankheit. Funktional mag sie vielleicht kaum beeinträchtigen, sozial führt sie eventuell zu einer krassen Ausgrenzung, und damit faktisch zu einer Behinderung.

Behinderung ist also kaum biologisches Faktum an sich, sondern das Zusammenspiel von Körper und gesellschaftlichen Normen und Erwartungen produziert sie überhaupt erst.

Souveränitätserwartung in der bürgerlichen Gesellschaft

Und diese Erwartungen sind in der bürgerlichen Gesellschaft ziemlich gnadenlos. Von bürgerlichen Individuen wird erwartet, sich verwerten zu können und wollen. Der Unterhalt durch andere ist nur bei Kindern, alten und pflegebedürftigen Menschen sozial akzeptiert. Von allen anderen wird erwartet, dass sie ihren intakten Körper und Geist auf dem Markt als Ware Arbeitskraft einsetzen.1 Der Mindeststandard, den ihre Körper einhalten müssen, ist hoch: Sie müssen zum Beispiel in der Lage sein, Verträge zu schließen, egal ob als Verkäufer_innen von Arbeitskraft oder als Käufer_innen von Waren. Voll einsetzbare Bürger_innen sollen ihre Reproduktion selbst regeln, selbst essen können, sich selbst waschen und anziehen, alleine auf die Toilette gehen, mobil sein. Sie sollen sprechen, hören und sehen und sich an Kommunikationsregeln halten können. Von bürgerlichen Individuen wird Autonomie, Selbstkontrolle und Souveränität erwartet. Nur mit dieser Souveränität sind sie in der Lage, in der Konkurrenz um Jobs, Lohn und Anerkennung der bürgerlichen Welt mitzumachen.

Allein die Vorstellung, dass ihnen diese Mindestausstattung mal abhanden kommen könnte, erzeugt bei den meisten Menschen Angst. Schmerzen zu erleiden, abhängig zu sein oder nicht mobil sein zu können werden sich kaum Menschen wünschen, unabhängig von der Gesellschaft in der sie leben. Und gerade in dieser Gesellschaft mit ihrer individualisierten Art der Problembewältigung der Wechselfälle des Lebens können Behinderung und Krankheit nur als außerplanmäßige und unbewältigbare Störfälle erscheinen.2 In der bürgerlichen Welt erzeugen solche Körperszenarien einen besonders weit reichenden Schrecken, eine Horrorvorstellung, besonders für jene, die sich die Maßstäbe der Konkurrenz voll zu eigen gemacht haben: Schließlich ist es der Körper, auf den man seine Existenz baut, der durch seine Attraktivität Anerkennung bringt und in dem sich durch sein produktives Potential, zum Beispiel Häuser zu bauen oder Kinder zu gebären und zu zeugen, das Dazugehören zur Gesellschaft manifestiert.

Projektionsfläche Behinderung

Generell gibt es keinen Grund, warum behinderte Menschen nicht genauso bürgerliche Individuen sein können wie Menschen, die als nicht behindert gelten – und sie sind es auch. Für sie gelten die gleichen Rechte, und mit Persönlicher Assistenz, den nötigen finanziellen Ressourcen, überbrückten Barrieren usw. können sie viel von dem tun, was nicht behinderte Bürger_innen auch tun. Trotzdem sind die meisten behinderten Menschen von so etwas wie einer selbstverständlichen Inklusion in die Gesellschaft weit entfernt. Mehr noch: Egal wie sehr sie an ihr teilhaben, für die bürgerliche Welt bleiben sie Projektionsfläche für Ängste vor Abhängigkeit und Verlust von Souveränität. Sie sind nicht nur die nicht-normative Folie, vor deren Hintergrund sich das als nichtbehindert verstehende Subjekt seiner prekären Normalität stets neu versichern kann. Sie gelten auch als Symbol für eine Verunmöglichung des Mitmachens in der Konkurrenz der bürgerlichen Welt. Diese Ängste werden besonders deutlich in bioethischen Diskursen, in denen jede Behinderung eines Kindes um jeden Preis vermieden werden muss und die Aussicht auf Pflegebedürftigkeit im Alter den Wunsch nach Sterbehilfe laut werden lässt. Die Ängste werden auch sichtbar in der Kommunikation zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Behinderte Menschen erleben den Umgang mit ihnen oft als verkrampft, als eine ambivalente Mischung aus dem Ignorieren der Behinderung oder ihrer Überbetonung. Behinderte erleben Mitleid und Geringschätzung, genauso wie übertriebene Bewunderung für Selbstverständlichkeiten. Sie erleben, dass Leute lieber mit ihrer Begleitung als mit ihnen selbst sprechen, dass gerne über sie geredet wird statt mit ihnen. Sie erleben, dass Leute ihnen gerne und oft Hilfe anbieten, zuweilen auch ungefragt und aufdringlich und dass sie aber, wenn sie die Hilfe ablehnen, sich manchmal auf aggressives Beleidigtsein einstellen müssen. Sie müssen damit rechnen, oft von völlig Fremden auf den Grund ihrer Krankheit oder Behinderung angesprochen zu werden und sollen deren verwunderte Begeisterung über so viel «Lebensfreude» als Kompliment verstehen. Begleiterscheinung von solchem patronisierenden, bevormundenden Umgang mit behinderten Menschen oder das Nicht-Respektieren ihrer Privatsphäre ist das Absprechen ihres Subjektstatus.

Gesellschaftlich hervorgebrachtes Leiden

Kern dieses Herangehens ist die Annahme, dass Behinderung nichts als Leiden bedeuten kann. Und dass, wenn Menschen unter ihren Behinderungen offensichtlich nicht leiden, sie wohl einen besonderen Charakter haben müssen. Dass Behinderung Leiden bedeuten kann, wird in der Emanzipatorischen Behindertenbewegung nicht mehr wie noch in ihren Anfangszeiten in den 80er Jahren grundsätzlich heruntergespielt zugunsten eines rein sozialen Modells von Behinderung. Dennoch bleibt der Konsens: Die Umstände sind es, die das Leiden mitverursachen. Körper ohne Gesellschaft ist undenkbar, auch Schmerzen und Abhängigkeit haben etwas mit der Situation der Pflege, finanziellen Ressourcen und dem Medizinbetrieb zu tun. Doch diese Erkenntnis will sich nicht so recht herumsprechen. Menschen mit Behinderung sind in den Augen der Mehrheit immer noch «von Natur aus arm dran». Ein Stereotyp, das vor allem bei denen Schuldgefühle verursacht, die sich als nichtbehindert verstehen. Tief sitzt die Angst, etwas falsch zu machen gegenüber denen, die ja «von der Natur benachteiligt» wurden. Und dass die sich vielleicht bei den «von der Natur Begünstigten» über ihre Benachteiligung beklagen könnten. Denn ihr Versprechen der Chancengleichheit kann die bürgerliche Welt für behinderte Menschen nicht per se halten. Das verwirrt und lässt Unsicherheiten, ein Bedürfnis nach Fairness und den Wunsch, durch zum Beispiel übersprunghafte aufgedrängte Hilfe alles wieder gut zu machen, eine Art Gerechtigkeit herzustellen, entstehen. Oft werden aber auch die Unsicherheits-Auslösenden von vornherein vermieden – und dadurch ihre Ausgrenzung zementiert.

Paradoxer Neid

Offene Abwehr, Herabwürdigung und Diskriminierung behinderter Menschen hat dagegen wohl eher mit einer Form von paradoxem Neid zu tun. Einerseits tun einem die Behinderten leid, andererseits aber werden auf sie viele Standards der bürgerlichen Gesellschaft scheinbar nicht angewendet. Während an alle Nichtbehinderten die permanente Forderung nach dem Schaffen von Wert, nach Disziplinierung und Selbstkontrolle gestellt wird, während die Gesunden zur Bundeswehr müssen oder sich mit ihrer tickenden biologischen Uhr und dem sozialen Druck zur Mutterschaft auseinandersetzen sollen, gilt all das oft für behinderte Menschen nicht ganz so unerbittlich. Auf eine fast dreiste Art und Weise scheinen sie sich der bürgerlichen Konkurrenz mit all ihren Härten entziehen zu dürfen: Wenn sie nicht für sich selbst sorgen können, Unterstützung bekommen, andere Vergleichsmaßstäbe für sie gelten, dann weil sie ja nichts dafür können. Das Bedürfnis nach Fairness und Gerechtigkeit verwandelt sich in Ärger über vermeintliche, unverdiente Vorteile eines beeinträchtigten Körpers. Und der Ärger pocht genauso auf eben jene Chancengleichheit – «warum müssen sich alle anstrengen, nur die nicht?»

Dabei zeigt das Schimpfen über Behindertenparkplätze und Job-Quoten für Schwerbehinderte nicht nur die Ignoranz gegenüber all den Nachteilen, die Behinderung mit sich bringt, und die solche Maßnahmen ausgleichen sollen. Es zeigt auch die Härte, mit der die bürgerliche Welt auf alle losgeht, auch auf jene, denen sie volle Verwertbarkeit zuschreibt.